防災ヘリポート

災害関連死ゼロの未来へ:近年注目され始めた災害関連死【1】

自然災害の猛威が去った後、私たちの多くは、倒壊した家屋や寸断されたライフライン、そして直接的な死者数に目を奪われがちです。しかし、その陰で静かに、そして確実に尊い命が失われている実態、すなわち「災害関連死」について、どれほどの人がその詳細を知っているでしょうか。

災害関連死とは?

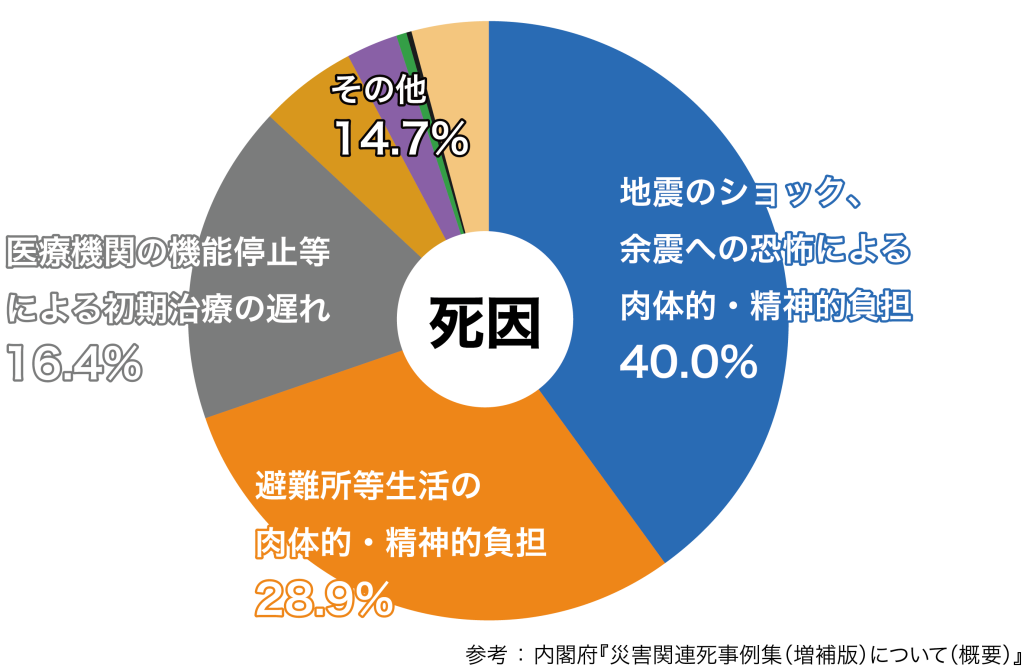

災害関連死とは、災害による直接的な損傷ではなく、避難生活の長期化、劣悪な環境、持病の悪化、精神的ストレスなど、災害をきっかけに間接的に引き起こされる死亡を指します。例えば、避難所の不衛生な環境で肺炎が悪化したり、避難生活のストレスで心臓発作を起こしたりするケースです。

この言葉が広く使われるようになったのは、阪神・淡路大震災(1995年)以降です。それまで明確な定義はなく、個別の死因として扱われることが多かったのですが、震災後の多数の死が間接的な要因によるものであると認識され、その存在が明らかになりました。

その実態と課題

2016年4月に発生した熊本地震では、直接死が50人だったのに対し、災害関連死は220人と約4倍にもなりました。

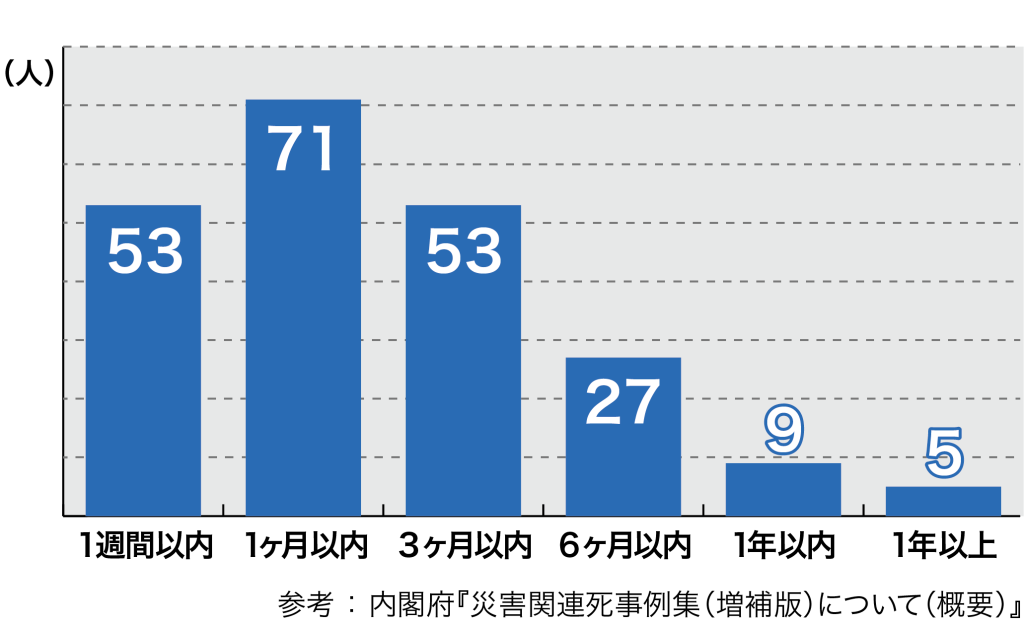

内閣府の発表したデータによると、熊本地震での期間別死者数は1週間以内が53人、1ヵ月以内が71人、3ヵ月以内が53人となっており、災害関連死は数ヶ月以上に渡って問題となることが読み取れます。そのため近年は、災害関連死を防ぐことも、災害対策の中心課題の一つとなっています。

特に、高齢者や基礎疾患のある人、妊産婦といった要配慮者にとって、過酷な避難所生活は命に直結する高いリスクとなります。過去の災害の経験を経て、避難所の質は少しずつ改善されてきたかのように見えます。しかし、大災害後に報道される避難所の映像には、今も学校の体育館で雑魚寝をする大勢の避難者の姿が映し出されています。

関連死の多くは、適切な対策や支援があれば守れた命です。次の章では、災害関連死を防ぐために行政ができる具体的な対策について、さらに掘り下げて考えていきましょう。