コラム

ヘリコプターは何に使われているの? :用途内訳と未来への視点

「空の移動手段」として認識されることの多いヘリコプターですが、その飛行用途は、皆さんが抱くイメージとは大きく異なるかもしれません。

ヘリコプターの飛行用途は「情報収集」が中心

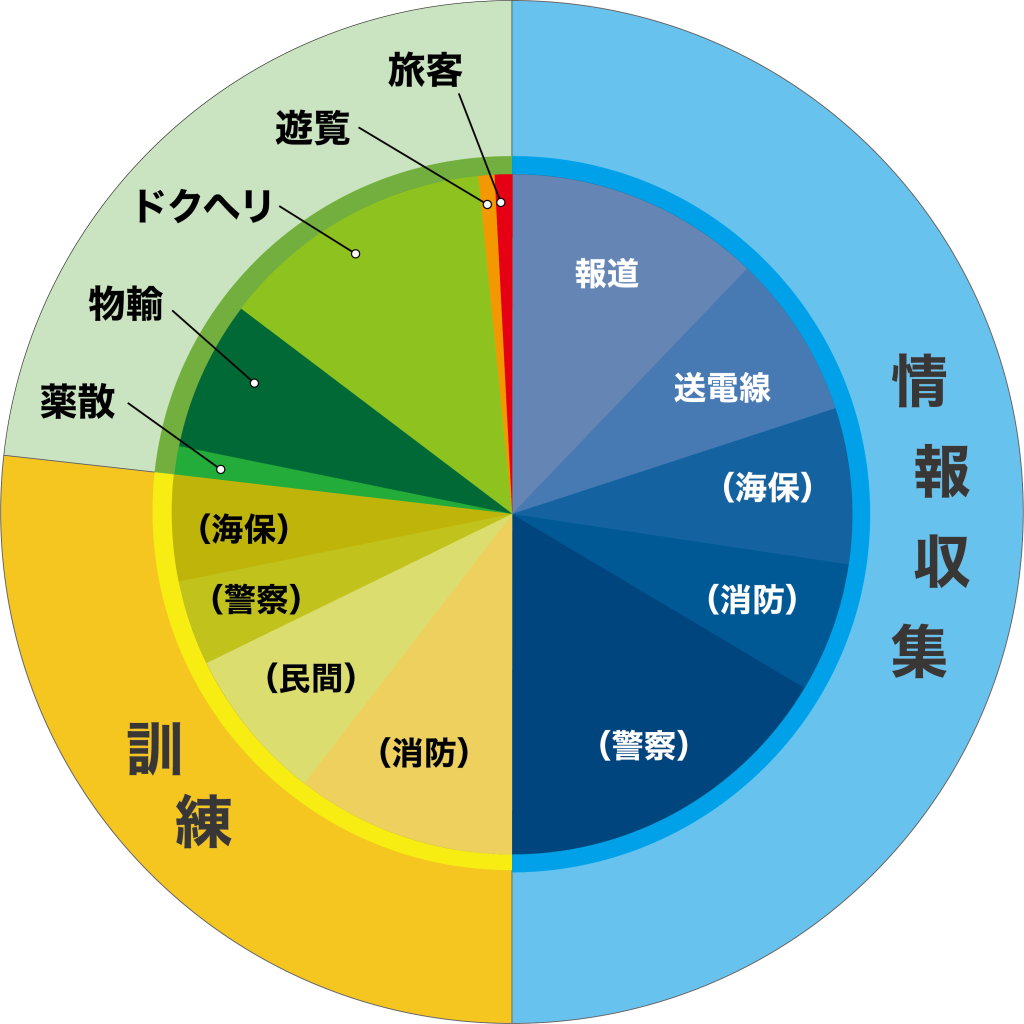

国際民間航空機関(ICAO)登録の機体(防衛省機を除く)の年間飛行時間11万1,000時間から、その用途の内訳を見てみると、その用途は情報収集と訓練に大きく偏っていることがわかります。

情報収集が約50%を占め、訓練が約25%です。この訓練の多くは情報収集のための技能維持に使われています。したがって、ヘリコプター業務の実態は約75%が、「情報収集とその維持管理」に費やされていることになります。

出典:「数字でみる航空」日本航空協会、「ヘリコプター及び飛行機稼働実績」全日本航空事業連合

残りの用途は約25%ですが、そのうち純粋な人の移動(旅客)は約1%未満と極めてわずかです。しかもそのほとんどが伊豆半島で運行されている「東京愛らんどシャトル」による飛行で、離島などの限定的な状況でのみの運用にとどまっています。日本で旅客需要が低い背景として、高度に発達した交通網(新幹線・高速道路)の存在、ヘリコプター運用にかかる高額な費用、騒音問題、さらに厳格な空域規制や離着陸場の不足などが挙げられます。

このデータから、ヘリコプターは日本では人の移動のために使う乗り物ではなく、「空飛ぶ情報収集の道具」としての役割が中心であることが分かります。

運航時間は「減少と増加」の二極化へ

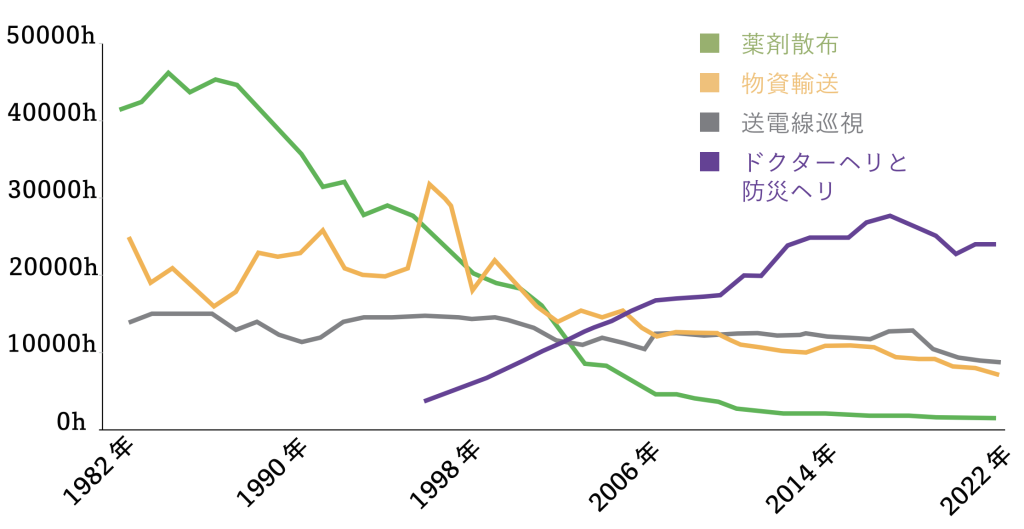

民間ヘリコプターの年間飛行時間の推移を見ると、運航時間は用途によって増減の傾向が分かれています。

過去に大きな割合を占めていた薬剤散布や物資輸送(軽貨物)、送電線巡視などの分野は、全体として減少傾向にあります。特に薬剤散布の空域はほぼ完全にドローンの領域へと置き換わりが進んでおり、今後は物資輸送(軽貨物)や送電線巡視といった分野も、ドローンへと徐々に代替されていくものと思われます。

一方で、ドクターヘリや防災ヘリの運航時間は増加傾向にあります。ヘリコプター全体の稼働時間が減少する中、中堅以上の運航会社は、ドクターヘリや防災ヘリの受託運航、官公庁ヘリコプターの整備事業といった安定的な年間契約を受注し、収入源の確保に努めているためです。

2000年代以降の機体数は800機前後で横ばいに

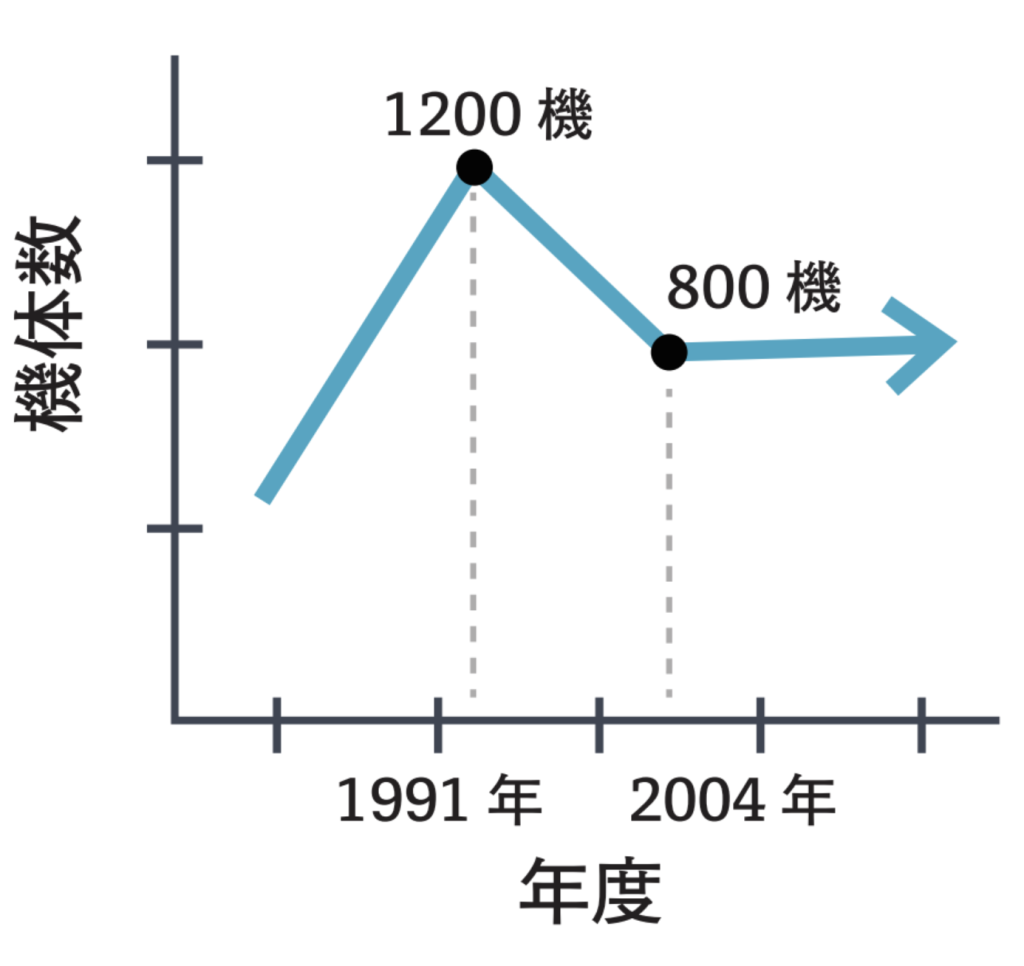

国内の民間ヘリコプターの機体数は、1990年代から2000年代にかけて大きく変化しました。

1991年頃には約1,200機が登録されていましたが、バブル崩壊と共に減少し、2000年代からは約3分の2にあたる800機前後で推移しています。

この機体数の減少の背景には、先に見た薬剤散布や物資輸送といった商業的な飛行時間の減少が影響していると考えられます。

情報収集業務はドローンに置き換わるのか?

情報収集目的の飛行が全体の半分以上を占める現状、ヘリコプター業界では、技術革新によって業務のあり方に大きな変革が避けられないという認識が強まってきています。

情報収集活動の多くは、必ずしもパイロットや観測員が乗っている必要がなく、むしろ無人機(ドローン)のほうが、コストや安全性、効率性の面で合理的である場合が多くあります。また、飛行時間の約25%を占める訓練も、この情報収集目的の飛行に連動しているため、情報収集のニーズがドローンに移れば、訓練ニーズも減少することになります。

情報収集の多くがドローンに置き換わることが現実的な将来として迫っており、ヘリコプターの業務の多くが、今後数年〜10年で変革期を迎えると考えられています。

まとめ:ヘリコプター業界が持つべき未来への視点

日本におけるヘリコプターは、情報収集や監視という社会の安全維持に関わる重要な業務を主に担ってきました。

しかし、その中核業務がテクノロジーの進化によって代替されようとしている今、ヘリコプター業界は、この大きな変化を単なる脅威として捉えるのではなく、救急・救命や大規模輸送といった、「ヘリコプターでしかできない高付加価値な特殊ミッション」に特化していく機会と捉え、役割を再定義していく必要があるのではないでしょうか。